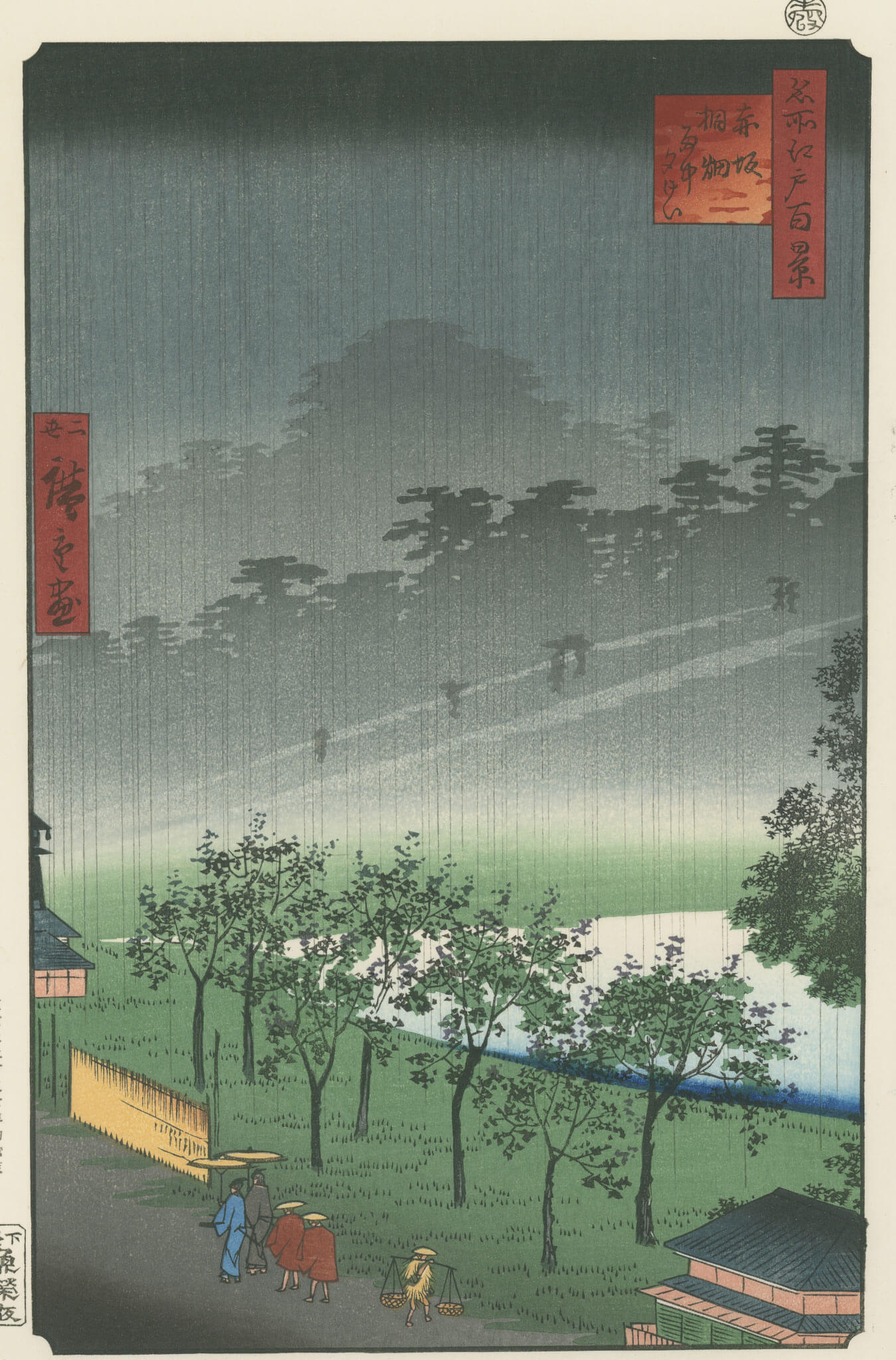

名所江戸百景 No.118王子装束ゑの木大晦日の狐火

王子稲荷は関東の稲荷の総元締め。大晦日の夜に関東中の狐が集まり、装束を改め、正月の挨拶として王子稲荷に参籠したという伝承を描いている。人々はその狐火の数で豊作を占ったという。暗闇で「雲母摺り」の効果がよく表れている。

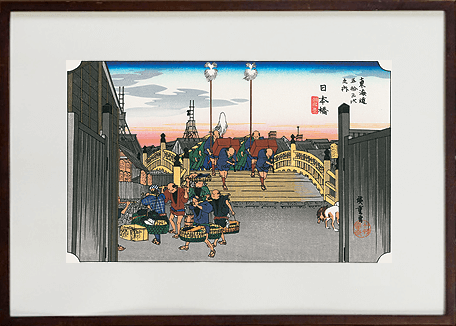

※こちらの商品には専用額が付属しています

>> 専用額について詳しくはこちら

本商品は江戸時代より変わらぬ技術・技法を継承し、伝統の多色摺り木版画を制作する「江戸木版画」というブランドとして、経済産業大臣指定伝統的工芸品、東京都伝統工芸品に指定されております。

・越前生漉奉書使用

・版画寸法:タテ約34cm×ヨコ約22 cm

・額入り(専用額について)

※ 額無しでのご注文も承っております。備考欄に「額無し希望」とご記入をお願いいたします。折り返しのメールにて金額を変更いたします。

・越前生漉奉書使用

・版画寸法:タテ約34cm×ヨコ約22 cm

・額入り(専用額について)

※ 額無しでのご注文も承っております。備考欄に「額無し希望」とご記入をお願いいたします。折り返しのメールにて金額を変更いたします。